Lo studio della comunità ittica d'acqua dolce per la comprensione dei cambiamenti ambientali

Riprendono le Giornate scientifiche di ARPAT, con l’intervento di Annamaria Nocita, ittiologa dell’Università degli Studi di Firenze

Sono riprese le Giornate scientifiche dedicate alle conseguenze dirette e indirette del cambiamento climatico in atto, organizzate da ARPAT per il suo personale interno, con una lezione sullo studio della fauna ittica presente nei corsi d’acqua della Toscana tenuta da Annamaria Nocita, del Sistema Museale La Specola.

Il Direttore generale di ARPAT Pietro Rubellini, introducendo la giornata, ha ricordato il ruolo che la dott.ssa Nocita svolge sin dal 2019 nella formazione continua in campo per gli esperti di biomonitoraggio fluviale dell’Agenzia.

La lezione si è aperta con un richiamo a quello che è considerato un pilastro nella storia degli studi sulla fauna ittica della Toscana, ovvero la Carta ittica regionale, pubblicata nel 1995 dal Consorzio regionale di idrobiologia e pesca, da cui emergono tre principali novità:

- l’impatto delle attività agonistiche sulle popolazioni ittiche e quindi la necessità di definire un’opportuna localizzazione dei campi gara,

- la pericolosità dell’immissione del «pesce bianco» fino a quel momento praticata, che genera alterazioni delle popolazioni ittiche originarie,

- la necessità di definire prime misure di gestione della pesca e di controllo degli attrezzi da pesca.

L’immissione di specie aliene nei corsi d’acqua toscani

Dieci anni dopo la pubblicazione della Carta ittica, esce la Legge regionale sulla pesca (LR 7/2005) da cui nasce il primo Piano ittico regionale, che definisce, tra le altre cose, gli indirizzi per l’esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale e individua le specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione. Sia la Carta regionale che le successive carte ittiche provinciali avevano infatti evidenziato nei corsi d’acqua toscani una forte presenza di specie aliene (o alloctone).

Queste ultime possono essere sia specie effettivamente esotiche, in quanto provenienti da aree geografiche estranee all’Italia (es. Nord America), sia specie appartenenti a distretti ittiogeografici diversi (cosiddetti alieni transfaunati). In Toscana esistono infatti due distinti versanti, tirrenico e adriatico, che hanno diverse popolazioni ittiche.

Nel 2012 in Toscana sono state censite ben 25 specie esotiche, 19 delle quali introdotte a scopo sportivo, 1 per controllo biologico e 5 per acquariofilia; queste ultime sono state trovate soprattutto in acque termali in zona Venturina ma i cambiamenti climatici potrebbero non escludere una loro diffusione nel reticolo idrografico al di fuori delle pozze termali. Tutte queste specie si osservano ancora oggi.

L’introduzione di specie ittiche alloctone nelle acque interne della Toscana ha in realtà origine in epoca romana, per scopi esclusivamente alimentari. Tra il XII e il XVIII secolo protagoniste delle introduzioni in Toscana sono la carpa e la trota. Tra il XIX secolo e la metà del secolo scorso, assistiamo a diversi ingressi di specie aliene, sia provenienti dal territorio nazionale sia dall’estero, e si tratta quasi sempre di animali che hanno uno scopo principalmente alimentare oppure decorativo (es. pesce rosso introdotto a scopo estetico-ornamentale). Tra gli anni ‘60 e ‘70 c’è un aumento vertiginoso del tasso di ingresso di specie aliene, fenomeno peraltro non esclusivo della fauna ittica d’acqua dolce. Alla fine degli anni ‘90 in Toscana si segnala la presenza del pesce siluro, introdotto a scopo alieutico, per la pesca sportiva. A volte l’introduzione è stata anche accidentale.

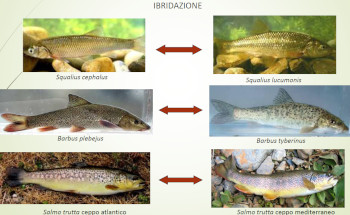

Le specie aliene creano problemi alla fauna ittica, in primo luogo, per la competizione a livello territoriale ed alimentare. Un altro fattore da considerare è l’ibridazione tra specie, che produce una perdita nell’endemismo locale.

Le specie aliene creano problemi alla fauna ittica, in primo luogo, per la competizione a livello territoriale ed alimentare. Un altro fattore da considerare è l’ibridazione tra specie, che produce una perdita nell’endemismo locale.

Un problema che vale la pena di essere analizzato è quello creato dall’introduzione del pesce siluro; la colonizzazione a opera di questa specie può dare luogo, infatti, ad incrementi demografici tali da causare pesanti destrutturazioni del popolamento ittico, fino ad arrivare a costituire la specie ittica prevalente in biomassa. Da misurazioni effettuate dall’Università di Firenze sull’Arno nel centro di Firenze è emerso che l’86% del pesce catturato e stimato è costituito da esemplari di siluro.

Le specie aliene entrano dunque facilmente e riescono a costituire popolazioni prevalenti fino a far scomparire le specie autoctone. Da questo punto di vista, l’origine geografica e il ciclo vitale giocano un ruolo nel determinare la competizione e l’interazione tra specie, che hanno un minore potenziale nel competere tra loro quando provengono dalla medesima area geografica rispetto alle specie di aree differenti.

Quella delle immissioni è una problematica che coinvolge in generale tutte le specie acquatiche. Si ricorda a tal proposito l’introduzione a scopo alimentare, legato alla cucina tradizionale asiatica, del mollusco viviparidae (Sinotaia quadrata) originario della Cina, avvistato per la prima volta in Toscana nel 2013 nel torrente Ombrone P.se e poi diffuso fino a popolare anche l’alveo dell’Arno a Firenze. Le cause invece dell’immissione in Italia del genere Corbicula, la cosiddetta vongola asiatica, fortemente competitiva tanto da essere inserita tra le 100 specie più invasive in Europa, non sono chiare, e ancor meno lo sono quelle dell’immissione nelle acque del fiume Serchio dove è stata segnalata la sua presenza proprio da ARPAT. Nel 2006 viene segnalata nell’invaso di Bilancino la presenza di un altro bivalve, la Dressena polymorpha, originario del mar Caspio e fiume Ural.

Gli effetti del cambiamento climatico

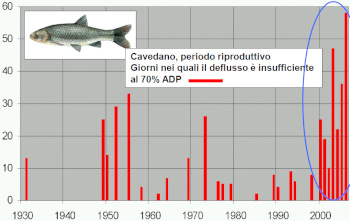

Nel 2004-2005 l’Università di Firenze svolge uno studio su tutto il bacino dell’Arno finalizzato a conoscere la portata minima dei fiumi sostenibile per la fauna ittica. A tal fine si utilizza il metodo IFIM, attraverso il quale si definisce l’ambiente acquatico indispensabile perché le specie che lo abitano possano sopravvivere in modo idoneo (calcolo dell’area disponibile ponderata-ADP). Questa area cambia a seconda della specie, dello stadio vitale della specie e anche della portata del corso d’acqua.

Nel 2004-2005 l’Università di Firenze svolge uno studio su tutto il bacino dell’Arno finalizzato a conoscere la portata minima dei fiumi sostenibile per la fauna ittica. A tal fine si utilizza il metodo IFIM, attraverso il quale si definisce l’ambiente acquatico indispensabile perché le specie che lo abitano possano sopravvivere in modo idoneo (calcolo dell’area disponibile ponderata-ADP). Questa area cambia a seconda della specie, dello stadio vitale della specie e anche della portata del corso d’acqua.

Il lavoro fatto nel corso dello studio è stato utilizzato per analizzare l’impatto dei cambiamenti climatici sulle specie ittiche. A partire dagli anni ’80, la quantità di precipitazione annua è diminuita così come la pioggia invernale; quanto alle temperature, queste si impennano con il passare degli anni. Il dato più preoccupante è però la diminuzione della portata media giornaliera dei fiumi a partire dagli anni ‘60, che si è mediamente ridotta fino al 40%, soprattutto nei mesi invernali. Tutto questo comporta un impoverimento del regime fluviale.

Lo studio ha dimostrato come minore è la portata del corso d’acqua e minore è l’ambiente idoneo alle specie acquatiche.

Niseci - nuovo indice dello stato ecologico delle comunità ittiche: luci ed ombre

L’indice dello stato ecologico delle comunità ittiche – Niseci è un indice biotico previsto dalla Direttiva Quadro sulle Acque che in Toscana è stato applicato per la prima volta nel 2020.

L’indice permette di classificare i corsi di acqua dal punto di vista qualitativo basandosi sui popolamenti ittici; nasce dal confronto tra la comunità ittica osservata sul campo e la lista di specie di riferimento per l’area indagata. Ogni zona geografica-ecologica ha quindi delle specifiche popolazioni ittiche di riferimento.

Nel Niseci si tiene conto anche della presenza potenziale delle specie aliene, compresi i transfaunati, e di ibridi. Alla presenza di specie alloctone l’indice dà un enorme risalto rispetto alla popolazione endemica, la cui presenza andrebbe preservata e soprattutto valorizzata.

La maggior parte delle stazioni monitorate attraverso l’indice Niseci nei tre anni 2020-2024 è concentrata nelle fasce di quota fino a 400 metri e questo aspetto è dettato dal rigido protocollo per cui si può campionare solo se il tratto è guadabile e, quindi, in zone collinari. Il Niseci, quindi, che dovrebbe classificare il reticolo regionale, classifica bene solo la zona collinare mentre il resto lo classifica meno bene.

Nonostante questi limiti, grazie a questo Indice sono state individuate un totale di ben 32 specie, di cui si conosce esattamente dislocazione, taglia, densità, distribuzione; tra queste specie 13 sono esotiche, 19 autoctone, di cui 9 che possono comportarsi da transfaunate e quindi aliene a tutti gli effetti.

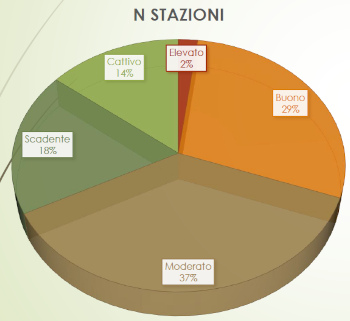

Il grafico a fianco considera le stazioni monitorate nel triennio, al netto di quelle in cui è risultato inapplicabile, e sintetizza gli stati ecologici rilevati dal punto di vista qualitativo. Nella stragrande maggioranza dei casi l’esito è uno stato ecologico moderato. Delle 6 stazioni in cui il Niseci non è applicabile, 5 sono risultate monospecifiche: nel centro Italia è normale trovare stazioni monospecifiche e il fatto che il Niseci lo consideri un “difetto”, da eliminare quindi dal calcolo, costituisce un limite dell’indice stesso poiché non si possono valorizzare alcuni corsi d’acqua che invece dal punto di vista ittico sarebbero da valorizzare.

Il grafico a fianco considera le stazioni monitorate nel triennio, al netto di quelle in cui è risultato inapplicabile, e sintetizza gli stati ecologici rilevati dal punto di vista qualitativo. Nella stragrande maggioranza dei casi l’esito è uno stato ecologico moderato. Delle 6 stazioni in cui il Niseci non è applicabile, 5 sono risultate monospecifiche: nel centro Italia è normale trovare stazioni monospecifiche e il fatto che il Niseci lo consideri un “difetto”, da eliminare quindi dal calcolo, costituisce un limite dell’indice stesso poiché non si possono valorizzare alcuni corsi d’acqua che invece dal punto di vista ittico sarebbero da valorizzare.

Per concludere, la Giornata scientifica ha quindi dato l’opportunità di comprendere l’importanza dello studio della comunità ittica d’acqua dolce, grazie al quale è possibile

- elaborare delle norme che riguardano la gestione della fauna e quindi norme conservative nei confronti della stessa rispetto agli impatti della pesca professionale e sportiva,

- adeguare la normativa alla situazione in essere,

- comprendere dei fenomeni sociali, come ad esempio il ritorno dell’introduzione di specie alloctone a scopo alimentare,

- rispondere alle aspettative europee delle Direttive Habitat e Acque, che chiedono risposte in termini di classificazione dei corsi d’acqua,

- comprendere gli impatti dei cambiamenti climatici, grazie all’elaborazione di misure sulla fauna ittica.